敦賀市にある隆法寺の永代経会

今までご縁のなかった教えを心のよりどころとして生きるには、ご縁となるもの導いてくれるものが必要になります。私にとっては母の安楽死が縁となり、自分の命について深く考えるようになりました。母の死で落ち込み、暗闇の中を歩んでいる時に、「今、いのちがあなたを生きている」という標語に出遇い、その言葉が心に染み入り、私が僧侶として歩む促しとなりました。全ての出遇いはタイミングが重要です。心の持ち方によって、人との出遇い、言葉との出遇いが響くか否かが決まります。

キリスト教の世界に生まれ育った私にとって、真宗の教学の理解は、簡単なことではありませんでした。専門用語も多く、どのように理解すれば良いか、色々迷っていました。「あなたは頭で聞こうとする、そういう聞き方をしている限り、聞こえてこない!身で聞きなさい!」と住職に指摘されました。「身で聞きなさい!」当時はこれをどのように理解すれば良いか、よく分かりませんでした。しかし、「不可思議」は人間の知恵を超えた次元にあるから把握できないのは当然です。

何に手を合わせているのかが、私にとって主なテーマとして、答えを求める道になり、今に至っています。問いや疑問が真実に出遇う為の入り口となります。私にはよく分からない疑問点が沢山あり、今でも周りにいる方に問い続けています。

私は外にいらっしゃる阿弥陀仏だけではどうしても救いが実感を持って感じられないということがありました。その時、私は曽我先生の法蔵菩薩の出現の意義の英訳文に出遇い、深く感動しました。正に、「遇い難くして、今遇うことを得たり」でした。これは親鸞聖人が著書『教行信証』「総序」の言葉ですが、「遇い難くして」は、浄土真宗の教えに出会うことが非常に難しい、という意味で使われています。教えとの出遇いは、単なる偶然の出会いだけでなく、真実の教えとの出会い、阿弥陀仏の本願に気づき、救われる道が開けたことを意味します。私にとってはこの教えとの出遇いが人生の「turningpoint」となり、大きな喜びを感じています。母に頂いたご縁、とはまだ言いづらいところもありますが、実際には母の自殺幇助の道が無ければ、今真宗大谷派の僧侶になっていないでしょう。

学問からの学びはとても重要だと思いながらも、学問として学びはいつまでも自分の外にある対象としての学びであって、自分自身が問われているとは実感できないでしょう。親鸞さんが感動されたお念仏、法然さんの中にはたらいていると感じておられた念仏を、それは英語で「to Meet with Living Nembutsu」、生きている念仏に出遇う、と表現します。「身で聞きなさい!」、を通して出遇う世界。

私は母を失った悲しみを通して、自分自身が今まで求めてきたものは、本当に求めるべきものではなかった事に気付かされ、何か、自分を超えたものに出遇いたい、そういう願いがそこで生まれたのでしょう。これは宗教的本能と表現されています。内からのこの呼びかけの実感と、外から現れて、導いてくださる善き師との出遇い、それが同時に起きます。弟子の準備ができた時に、師が現れる、という言葉がありますが、仏教では「縁熟」と言います。

「お念仏に生きる人と逅い、教えに生きる人となる」、これは佛光寺の標語でもありますが、生きている教え、生きている念仏に出遇って初めて往生の歩みが始まり、自分自身が問われる身となります。別の言葉で言えば、お念仏に生きる人に出遇えば、言葉が不要になります。お聖教の中、そのような出遇いがたくさん説かれていますが、親鸞さんが法然さんに出遇われたのも、その例になります。それによって、奥深いところにある法蔵菩薩の存在、心の奥底の呼びかけに気付かされ、awakening to our true self 、本来の自分に目覚めていく 歩みが始まります。

自我の闇に行き詰って、生きる意欲を見失っていた私が、法蔵菩薩の呼び声が聞こえてきたことによって、暗闇に光がさし、それが歩み続く力となりました。私を支えているいのち、その存在に初めて気付かされました。私たち一人一人がその法蔵菩薩の呼びかけに出遇えば、自分は願われている身であると感じ、自分自身をありのままに受け容れる歩みが始まります。

決して簡単なことではありませんが、もはや一人ではない、その想いが救いになりました。浄土真宗で居場所を与えられた私です。

この不思議な仏縁に導かれながらこれから高雲寺住職として歩み続け、門徒さんと共に聞法をしていきたいと思います。

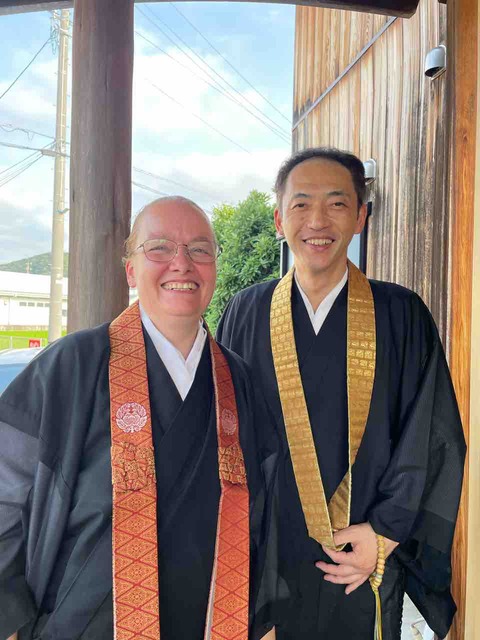

今日法話をさせて頂いたのは、敦賀市にある隆法寺の永代経会、そして第二十五世住職の、二十七回忌法要でした。今日は久しぶりに夏の本堂を味わさせて頂いた。梅雨明けと言いながらも、蝉の鳴き声はまだ聞こえないです。暑いながらも、夏の本堂も魅力的だと改めて実感できました。

今日は住職さんやご家族に親切に受け容れて頂いて、本当に貴重な時間でした。

前住職も法話会をされているそうで、また参加したいと思います。