安楽死は本当に「安楽」なのか?

安楽死と高齢化、本当に生きるとは何か、今こそ考えなければいけません。どのようにして安楽に死ねるか、について考えるよりも、どのようにして安楽に生きれるのか、とフォーカスを変えた方が良いのではないでしょうか?

従来、自殺幇助を希望するのは耐え難い肉体的苦痛が主な要因であったが、最近その理由が変化し、肉体苦痛から精神的苦痛、尊厳の保持、生きる意味を見失うまで、複雑な様子が絡み合っています。

肉体的苦痛はある程度コントロールできるようになったにも関わらず、「死にたい」と希望する患者が増えています。何故彼らはそんなに「死にたい」と希望するでしょうか?

そこには、肉体的苦痛に耐えられない理由以外、別の理由が存在するのではないでしょうか?

また、高齢者の安楽死を認めるスイス- これは現代の姥捨て山ですか?

生きることに疲れ 死を望む高齢者たちが増えずつあります。

スイスの自殺幇助団体エグジットが自殺幇助の適用範囲を拡大しようとしています。不治の病以外の苦しみに耐えている高齢者も自殺幇助の対象としたい考えです。

団体規定に「高齢が引き起こす病気を理由とした、死の選択の自由を尊重する」だと書いてあります。

自殺幇助団体は、不治の病や耐え難い痛みに苦しむ人たちでだけでなく、日常生活の障害となる複数の病気を持つ「複合疾患」の高齢者からの助けを求める声に直面しているそうです。

新しく対象者が拡大されることで、すでに急増している自殺幇助の依頼がさらに増える恐れがあります。

安楽死の団体はそれを否定しています。その理由としては、

「現行の条件が緩和されるわけではないからだ、と主張されています。

自分の人生に別れを告げたいと思う人は、まず判断能力がなければならない。そして自殺願望の意思を長期にわたって伝えていて、一つあるいは複数の病気にかかっていること、自殺以外の他の解決法があることを知らされていることが条件だ」と主張している団体エグジット。

ところが、母の場合は自殺願望の意思は長期にわたって持ったものだったかどうか、慎重に調べてもいなかったです。

10月に安楽死を申請したばかりにも関わらず、1月にはもう既に承認されました。

複数の病気にかかっている条件も満たしていませんでした。

ですから、安楽死団体が自ら定めたルールや条件に従って自殺幇助を行っているかどうかは、非常に疑わしいです。

これから高齢者になるのは、それまでの人生で常に『自己決定』しながら生きてきた人たちだから、

社会の高齢化に伴い、自殺幇助の「自由化」は避けられないことこそは大きな問題になりそうです。

It’s my right to die!

うちの母と同じく、人生の夕暮れ時に、自分で決めることをあきらめたりはしない人が多いでしょう。

だからこそ、医師や倫理学者は、この拡大で自殺幇助が乱用されるのではないかと危惧しています。

自殺幇助の対象者が拡大されることで自分の家族や周囲の負担になっていると感じた高齢者が、エグジットに助けを求める可能性もあります。

高齢者が生きることに疲れたと感じることがあるのは理解できますが、

そういった高齢者に、例えば緩和ケアや治療の追加、新しい支援方法などを提案すると自殺願望が消えてしまうことがよくあるようです。

生きる為のサポートが不十分の中での「死ぬ権利」を持ち出すのは危険です。

安楽死の問題は海外だけの議論と思う人もいるでしょうが、実は、「自分の死も自分で決める」は日本にも浸透しずつあります。

高齢者の安楽死を認める映画『PLAN 75』は正にそれの証拠になります。

「75歳以上なら安らかな最期を選べますよ」、は、

安楽死は苦しめずに死んでいける、と同じ呼びかけでしょう。

安楽死は本当に「安楽」なのか?

しかし、冷静に考えてみたら、これは現代の姥捨て山に当たります。

不安を消そうとしている私たちの在り方です。不安、ここでは老いていくことに対する不安になりますが、その不安と共に歩んでいくことは課題のではないでしょうか?

他人に迷惑をかけてはいけない。狭い国に生まれ育った日本人はそう教わり、言われなくとも相手の気持ちを慮り、それが美徳とされてきました。

果たして、長生きは迷惑なのか。若者のため、子どもたちの未来のため、75歳以上の人たちは命の選択を迫られます。

自殺幇助の件数が増加していることは社会全体の責任であり、その責任を医師に負わせることはできないです。

そして、自殺幇助の条件に関する本質的な議論がなされることは求められています。

生きる権利は個人のものか?それとも種のものか?

個人の権利を認めすぎると社会の合理性が失われます。

生きる為のサポートが不十分の中での「死ぬ権利」を持ち出すのは危険です。

生きづらい人に対して死の選択肢を差し出すような社会と、

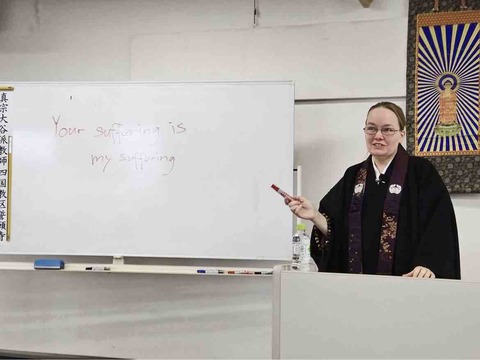

共に生きようと手を差し伸べる社会と、どちらに生きたいか?

私は後者を望んでいます。