「安楽死について考える」

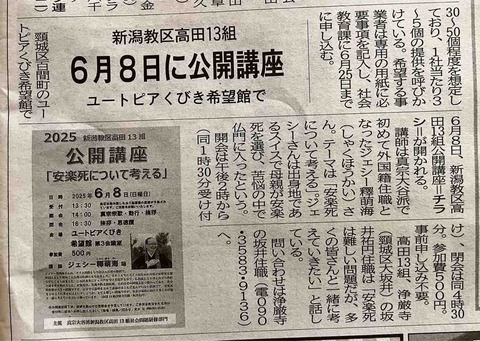

別科の講習会が終わった次の日に直ぐに上越妙高に出かけるタイトなスケジュールになりました。前泊をして、今日の午前中は浄厳寺の報恩講で法話や出仕をさせて頂き、午後からは「安楽死について考える」新潟教区高田13組の公開講座でした。

「命は誰のものか?」答えが出ないですね。逆に言えば、出るべきでもなような気がします。答えが出れば、そこで結論を出して、立ち止まってしまう人間です。

「安楽死」と言う表現が本当に相応しいかどうか、かえって「安楽殺」の方が合っているのでは、という意見もありました。英語では「assisted suicide」とはっきりした定義になっています。自死や自殺の使い分けも、最初は不思議に思いました。英語では言葉一つです。調べてみたら、

「自殺」という文字には犯罪を想起させるものがあり、亡く なった人に対しても、また遺族に 対しても偏見や差別を助長すると、遺族を中心に「自 死」に言い換えて欲しいという声がある、と書いてありました。

言葉の定義は直接関わっている人の感じ方はちょっと違うでしょう。外人と外国人の使い分けも以前テーマにしましたが、日本人からすれば、外人は外国人よりは言いやすいから使われているでしょうが、こちらの立場からすると不愉快に感じ、スイス人と言って貰いたいです。

講座の後は質疑応答で、安楽死で主に論点になったのは、自己決定権 vs 命の尊厳、家族や社会の圧力、医療者の役割と論理、というところです。「生を支える」存在から「死を与える」存在になる、医者の立場も複雑でしょう。

人の思いは様々であり、色んな意見がありました。安楽死は日本でもますます課題になってくるのは間違いないでしょう。ですので、私たち宗教者も問われていて、決して無関係な立場ではありません。

日本でも安楽死について考えて貰いたい、そう願っている、と安楽死を選んだ40代前半の女性の最後の言葉でした。